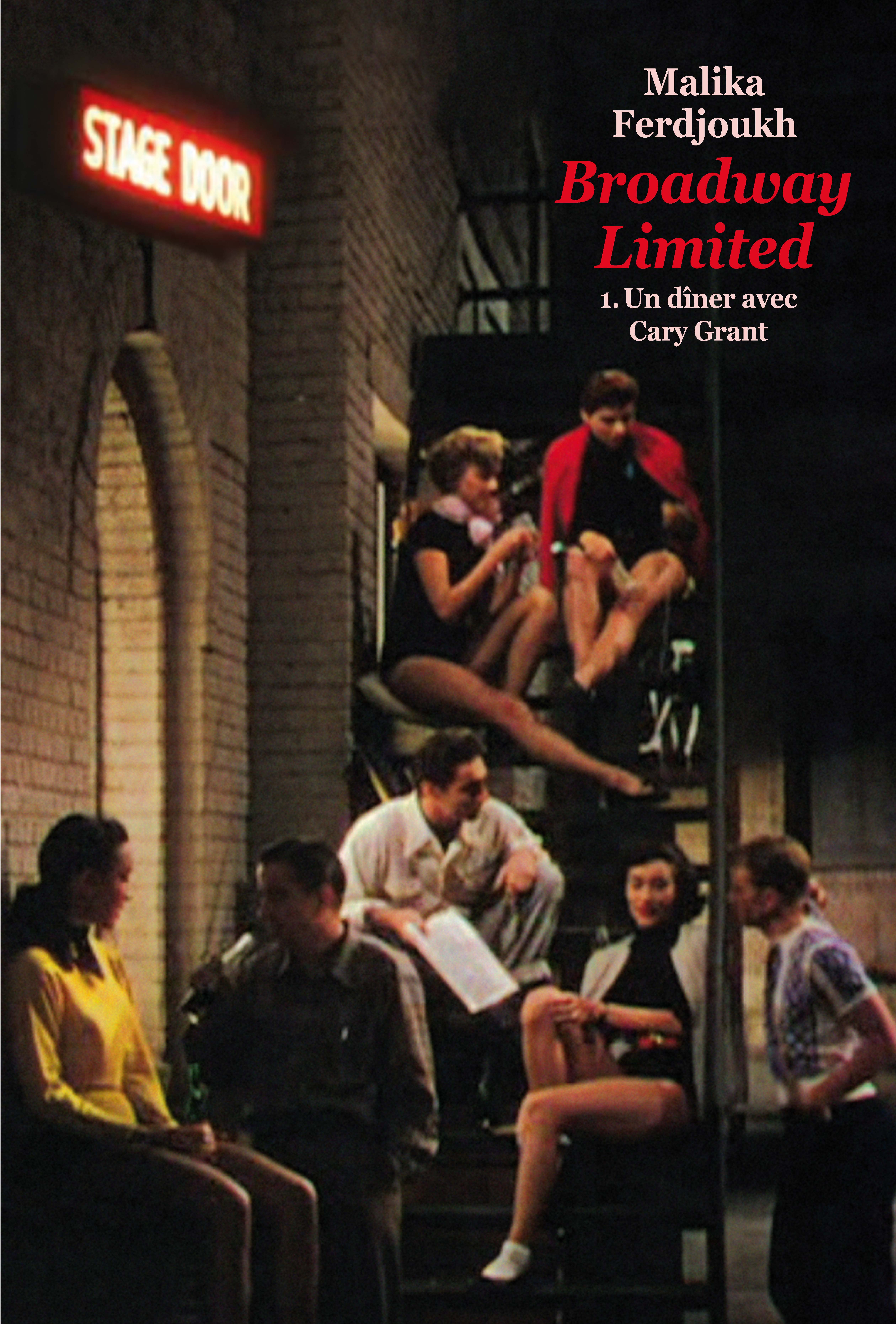

Avec Broadway Limited, Malika Ferdjoukh compose une ode au cinéma américain et au jazz. Un roman dans lequel quatre jeunes filles, danseuses, actrices ou modèles veulent se faire un nom et participent à cet élan de créativité du New York de l’Après-guerre. Une comédie intense comme la romancière sait les bâtir – son best-seller Quatre sœurs s’est vendu à 270 000 exemplaires – ! Au Salon du livre de Paris, la jolie brunette aux yeux rieurs est toujours émue de rencontrer ses lectrices et impatiente d’avoir des retours sur ce pavé de presque 600 pages. Qu’elle soit rassurée, on adore ! Tant qu’on aimerait entrer dans le roman, nous aussi, pour vivre cette période bouillonnante et côtoyer les stars.

Pourquoi avoir choisi de situer votre roman dans l’Amérique d’après-guerre ?

Pourquoi avoir choisi de situer votre roman dans l’Amérique d’après-guerre ?

C’est une période où j’ai l’impression d’avoir toujours vécu. On peut dire que je suis tombée dans la marmite quand j’étais petite ! Tout m’y est si familier que je n’ai pas eu à faire beaucoup de recherches, hormis des détails bien sûr, comme le prix du pain.

C’est un New York très cinématographique que vous racontez !

J’ai une licence d’anglais et de cinéma, mais j’ai surtout étudié la comédie musicale américaine. J’aime les films de genre, le polar, le western. La comédie musicale, je m’y sens vraiment bien car j’aurais aimé danser et chanter ! J’avais surtout envie de parler de cette période charnière où tout était possible. Il y avait un élan, une vitalité à cette époque, en Europe aussi d’ailleurs. Outre ce formidable renouveau il y avait aussi une certaine noirceur. Par exemple, on n’imagine pas forcément qu’il y a eu des défilés nazis à New York ! Je voulais évoquer aussi les parts sombres de l’Amérique, la ségrégation, le début de la chasse aux sorcières et l’antisémitisme qui est très fort à ce moment-là.

Votre livre est truffé de références. On y croise Margo Channing et Addison de Witt, les personnages du film culte de Mankiewicz. On est en 1948 et All about Eve date de 1950 ! C’est la fiction qui s’amuse avec la fiction ?

Oui absolument, c’est une mise en abîme amusante et ce sont avant tout de vrais personnages romanesques. Margo Channing (l’actrice interprétée par Bette Davis, ndlr) peut très bien avoir traîné dans ces endroits. J’en suis sûre ! (rires)

Vous vous faites quand même un peu plaisir ? Les ados n’y verront que du feu…

C’est la cerise qui n’empêche pas de manger le gâteau. Il y a un dessert un peu consistant et il y a des choses en plus. J’aurais pu donner au critique du Broadway Spot un autre nom, mais Addison de Witt lui va tellement bien ! Mais en effet, je n’aurais pas tenté cela il y a une vingtaine d’années. Aujourd’hui avec Internet, en tapant les noms, on trouve facilement les références. Tous les lecteurs ne prendront pas le temps de les chercher mais peut-être qu’un jour ils verront All about Eve, et s’ils ont aimé mon roman, ils se diront « Tiens, il y avait un Addison de Witt quelque part. » Et pourquoi pas ?

On croise aussi la toute jeune Grace Kelly qui fait un bout d’essai sur les planches aux côtés de Page, l’une de vos héroïnes.

A cette époque, c’est vrai, Grace Kelly était au mythique Barbizon. Elle se faisait offrir des manteaux de vison par des soupirants et toutes sortes d’admirateurs… Et sa maman très puritaine lui disait : « Non, il n’est absolument pas question d’accepter des bijoux du Shah d’Iran » qui n’était pas marié et qui était alors un jeune célibataire très convoité !

L’apparition de Woody Allen, en ado boutonneux, qui traîne dans les théâtres, est très astucieuse.

Je voulais un personnage qui fasse le lien avec la génération d’aujourd’hui. Et Woody Allen était parfait pour ça. D’ailleurs, si vous tapez Allen S. Königsberg vous trouvez une photo de lui, tout jeune !

Comment naissent vos personnages ?

Comment naissent vos personnages ?

Au départ, j’ai envie de raconter un certain type d’histoire et mes personnages viennent se greffer en fonction de la manière dont ils vont me servir. Je suis partie d’un lieu, la pension Giboulée – une pension de jeunes filles comme il y en avait partout avec le puritanisme américain si ancré – et l’arrivée de quelqu’un de tout neuf. Jocelyn est un ovni qui découvre un endroit qui est lui-même un ovni !

Cet ovni, c’est Jocelyn Brouillard, un jeune étudiant français qui a obtenu une bourse d’études musicales. Une belle manière de mettre votre lecteur dans la poche !

Oui on découvre avec lui tout ce que les Français ne connaissaient pas à l’époque, la pizza par exemple.

Page, Chic, Manhattan, Hadley veulent toutes être danseuses, modèles ou actrices, comment avez-vous créé leurs personnalités ?

Elles se sont façonnées petit à petit. Au début elles étaient toutes un peu interchangeables. Et c’était bien ainsi : Jocelyn arrive, il ne connaît personne et c’est un tourbillon féminin autour de lui. Il se demande, c’est qui celle-là en voyant Charity (une domestique, ndrl) ? J’aimais cette idée du tourbillon. Jocelyn arrive dans un endroit inconnu et le lecteur aussi. Il est jeune, il n’a que seize ans et demi. Mais c’est peut-être lui qui va devoir justement prendre de l’importance et faire ses preuves.

On sent un bouillonnement contagieux chez ces jeunes filles qui cherchent à percer sur la scène new-yorkaise. C’est l’American Dream, dans le sens où il faut faire partie de l’histoire ?

Je pense que toutes les grandes métropoles donnent cette énergie. Quand on quitte un endroit perdu pour aller dans une grande ville, c’est qu’il y a un élan de vouloir « en être », de s’épanouir, de devenir quelqu’un, de poser sa pierre parmi l’édifice. Aucune ne rêve d’être secrétaire, c’est sûr !

J’imagine bien Hadley dans Top Hat !

Oui, et Manhattan on l’imagine plutôt dans un polar face à Dana Andrews. Scott Plimpton, pour moi c’est un mélange de Dana Andrews et Robert Mitchum. C’est mon casting idéal (rires).

Et votre modèle pour l’acteur Uli Steyner ?

Anton Walbrook, l’acteur des Chaussons rouges (de Michael Powell, ndrl) avec un petit quelque chose de Vittorio Gassman.

On retrouve un peu l’ambiance « Quatre sœurs » avec cette maison de filles, il y a aussi les deux vieilles dames, des voisins, des joueurs de poker, tout cela dans un joyeux bazar.

Ce sont des ambiances que j’aime ! Il y a des échanges un peu vifs avec des réparties dans une sorte de microcosme comme ça, en vase clos. On est à la fois dans le groupe et en même temps, chacune a ses secrets.

C’est votre côté Frank Capra, débordant d’humanité, foutraque et passionné de Vous ne l’emporterez pas avec vous ?

Oui la pension Giboulée, c’est tout-à-fait ça !

Les adolescentes d’aujourd’hui peuvent-elles s’identifier ou tout au moins s’approprier ces personnages de jeunes filles de la fin des années 1940 ?

Cela n’a aucune importance. Ce n’est pas plus bizarre de s’approprier un monde d’heroic fantasy qui n’a absolument aucun rapport avec le monde d’aujourd’hui ou en tout cas qui n’en a pas l’apparence. C’est une période où je me sens à l’aise et où il y a des choses à tirer. Par exemple, à un moment Dido (la jeune voisine de la pension Giboulée qui milite contre la montée de l’anticommunisme, ndlr) dit : « Nous sommes dans l’air du soupçon, il y a des choses que nous ne pourrons plus dire. » Eh bien, en écrivant cela, j’avais l’impression d’être maintenant.

Ces filles ne sont d’ailleurs pas toujours bien traitées, victimes de sexisme. Dido, elle, est plus progressiste, non ?

Oui, parce qu’elle va à l’école, parce que son papa a sans doute une histoire. Il lui a appris à ne pas accepter tout ce qu’on vous dit, peut-être que l’influence de la Vieille Europe est là.

Le jazz est très présent aussi, Sarah Vaughan, Billie Holiday…

J’ai semé des personnages comme celui de Silas (ami de Jocelyn, ndlr), mais cette partie va prendre plus d’ampleur dans le tome 2. Ce premier roman, je le voulais swing, ambiance Glenn Miller. Dans les grands orchestres, tout est superbement aligné, chacun est à sa place, chacun son pupitre etc. L’après-guerre c’est vraiment la fin des grands orchestres. Dans le tome 2, ce sera plus bebop : les caves, le bazar, ce sera plutôt l’émergence des Charlie Parker etc.

Que représente cette musique pour vous ?

Ce n’est pas juste un fond musical, ça a vraiment accompagné l’écriture. Pas pendant, car il y a la musique de l’écriture et il y a ma voix. Mais avant, après, je baigne tout le temps dans l’ambiance du livre. Cela fait trois ans quasiment que je n’écoute que ça : Artie Shaw, Tommy Dorsey, ou, un peu moins connu, Charlie Barnet. Tous ces grands orchestres en marge ont connu leur heure de gloire avec des chanteuses dont tout le monde a oublié les noms. Certaines sont pourtant sorties du lot comme Peggy Lee ou Rosemary Clooney.

Pourquoi ce livre arrive-t-il maintenant dans votre œuvre ?

Je n’étais pas prête. Il y a un maillage très serré, ce livre m’a demandé beaucoup de temps. J’ai commencé à avoir la toute première idée en 2010 et pris des notes l’année suivante. Au départ, il ne devait y avoir qu’un seul volume, puis aux deux tiers je me suis dit que c’était loin d’être terminé et que je n’arriverai jamais à mettre tout ce que je voulais ! J’aimerais terminer sur la déclaration de la guerre de Corée et ça correspondra aussi à l’arrivée de McCarthy. Là, on est juste dans les prémisses de la chasse aux sorcières. Ensuite ça s’est amplifié.

C’est long le temps de l’écriture ?

Le plus long, ce n’est pas l’écriture, c’est la maturation. Jean-Loup Dabadie parle « d’écriture debout » : on n’est pas encore en train d’aligner des mots et pourtant c’est toujours là. Je vois des films, je vois des gens, j’achète des yaourts et c’est là tout le temps. Le moindre truc peut devenir une graine fertile. Ensuite l’écriture elle-même, ce n’est vraiment pas le plus long.

Vous êtes aussi scénariste pour la télévision, pourquoi écrire pour la jeunesse uniquement ?

Si je choisis d’aller chez un éditeur jeunesse, c’est que j’ai envie que ma parole soit entendue par des jeunes. La balle est dans le camp de la jeunesse et s’il y a des préoccupations, j’ai envie de faire passer des choses, par petites touches. En 1948 et en 2015, il y a peut-être des similitudes ou au contraire de grandes différences. Sous des dehors un peu légers comme ça de comédie, j’aimerais montrer qu’il y a des choses qui ont changé, des choses qui n’ont pas changé et des choses qui ont mal changé. Je me défends d’être pédagogique. J’ai simplement envie de pointer du doigt des préoccupations que j’ai et dont je n’ai pas forcément les réponses.

Vous rencontrez souvent des ados ? Dans les classes ? Sur les salons ?

Oui, et je suis toujours étonnée. J’ai parfois des jeunes femmes de vingt-cinq ou trente ans qui me disent « Wouah Quatre sœurs, ça m’a accompagnée », c’est difficile d’expliquer ce qu’on ressent. On a du mal à penser que la petite chose qu’on a écrite seule dans son coin, des gens vous en parlent encore quinze ans plus tard. Je trouve ça très émouvant. C’est un cadeau, car on n’y pense jamais quand on écrit. Et il y a toujours de belles surprises. Par exemple, on me dit toujours « Quatre sœurs c’est pour les filles ! » Je me souviens d’un petit Sélim qui avait lu Quatre sœurs et qui l’avait même relu ! C’est génial.

Pour finir, tout au long du livre, il y a un running gag : le pari d’un dîner avec Cary Grant ! La promesse sera-t-elle tenue ?

J’aimais bien l’idée d’un pari comme ça. Peut-être y aura-t-il un dîner quand même dans le tome 2, allez savoir ! (rires)

Broadway Limited,

Un dîner avec Cary Grant

Malika Ferdjoukh

l’école des loisirs, medium, 584 p., 19,50 €

dès 13 ans

copyright photo DR

Laisser un commentaire