« Assieds-toi là, tiens, c’était la chaise de Doisneau ! » Les yeux vifs, une gouaille franche de Titi parisien, à quatre-vingt-six ans, Jacqueline Duhême accueille avec chaleur dans son atelier. La grande dame de l’illustration reste peu connue du grand public. Pourtant, elle amena les poètes à la littérature pour enfants. Car Jacqueline fut « l’imagière » des plus grands, mettant en couleur le talent de Paul Eluard – qui fut son grand amour – de Prévert, Druon, Cendrars, Queneau et bien d’autres… Elle fit partie de leur bande, illustra leurs contes, poèmes et autres histoires. Il était temps qu’elle raconte son incroyable parcours. Sa Vie en crobards démarre comme un conte triste, celui d’une petite fille née d’un père grec de passage et d’une mère célibataire qui la délaissa. Elle connut la guerre, l’Assistance publique et les bonnes sœurs. Pourtant, la petite Jacqueline prend la vie à bras le corps pour se débrouiller. Et à l’âge de vingt ans, sa vie rejoint la trajectoire d’un conte de fée grâce aux fabuleuses rencontres qu’elle a su provoquer. Avec pour seules armes, son don pour le dessin et sa volonté de fer. Rencontre au cœur du Marais, avec les éclats de rire de Jacqueline comme autant de soleils et par la fenêtre, ceux des enfants de la garderie qui jouxte son atelier.

« Assieds-toi là, tiens, c’était la chaise de Doisneau ! » Les yeux vifs, une gouaille franche de Titi parisien, à quatre-vingt-six ans, Jacqueline Duhême accueille avec chaleur dans son atelier. La grande dame de l’illustration reste peu connue du grand public. Pourtant, elle amena les poètes à la littérature pour enfants. Car Jacqueline fut « l’imagière » des plus grands, mettant en couleur le talent de Paul Eluard – qui fut son grand amour – de Prévert, Druon, Cendrars, Queneau et bien d’autres… Elle fit partie de leur bande, illustra leurs contes, poèmes et autres histoires. Il était temps qu’elle raconte son incroyable parcours. Sa Vie en crobards démarre comme un conte triste, celui d’une petite fille née d’un père grec de passage et d’une mère célibataire qui la délaissa. Elle connut la guerre, l’Assistance publique et les bonnes sœurs. Pourtant, la petite Jacqueline prend la vie à bras le corps pour se débrouiller. Et à l’âge de vingt ans, sa vie rejoint la trajectoire d’un conte de fée grâce aux fabuleuses rencontres qu’elle a su provoquer. Avec pour seules armes, son don pour le dessin et sa volonté de fer. Rencontre au cœur du Marais, avec les éclats de rire de Jacqueline comme autant de soleils et par la fenêtre, ceux des enfants de la garderie qui jouxte son atelier.

A partir de quand avez-vous commencé à illustrer ?

A quatre ans. Je dessinais la vie de ma boulangère avec plein de petits dessins un peu mal foutus, je lui apportais mes images et je lui disais : « Tiens, j’ai écrit votre vie ! » Elle me donnait un croissant : « Si tu m’apportes des dessins de temps en temps, je te donnerai un croissant ». Alors je me suis dit, je vais faire ça dans ma vie, dessiner… Comme ça j’aurai toujours des croissants !

Vous avez eu une enfance sacrément difficile…

Vous avez eu une enfance sacrément difficile…

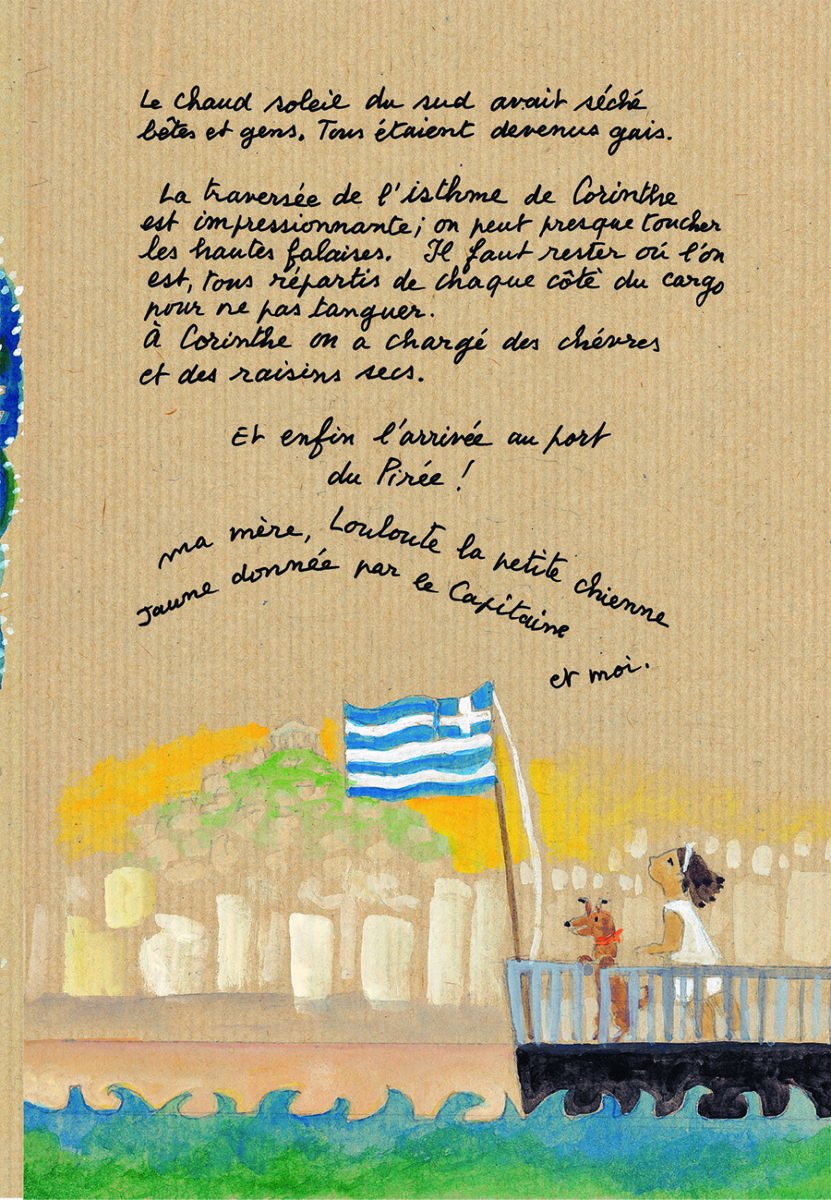

Drôlement dure oui. Ma chance, ça a été l’Etat français qui m’a payé le voyage pour me faire revenir de Grèce. Ma mère m’avait emmenée là-bas, à dix ans, pour retrouver mon père et laissée dans un couvent. Elle avait des tas de problèmes, je ne lui en veux pas, avec sa librairie, son autre fille, c’était difficile. Quand la Supérieure du couvent du Pirée m’a dit un jour : « Vous rentrez. C’est l’Etat français qui paie votre voyage », je me suis sentie plus Française que les Français. J’aimais Paris. De ce jour, je suis devenue patriote à un point ! Ma chance ça a été donc ça : revenir en France, ensuite il ne m’est arrivé que des bons trucs.

Des rencontres ?

De belles rencontres. D’abord à mon retour de Grèce, une institutrice s’est intéressée à moi parce que j’avais été placée dans une classe de rattrapage, à la campagne à Clermont-Ferrand. En un an elle m’a fait faire tout le programme du primaire et je suis passée en 6e, avec des lacunes énormes quand même (rires).

Votre prof de math n’avait pas le cœur de vous mettre zéro « avec tous ces jolis dessins dans les marges » !

Votre prof de math n’avait pas le cœur de vous mettre zéro « avec tous ces jolis dessins dans les marges » !

J’ai toujours dessiné sur mes copies, je faisais des bonhommes, des petits animaux, je ne pouvais pas m’en empêcher. J’avais de telles lacunes dans le primaire, que les maths, c’était un peu la cata. Je n’ai jamais rattrapé.

Auparavant à Neuilly, quand vous habitiez chez votre mère, vous n’alliez pas à l’école ?

Plus ou moins. Il y avait une bande de gamins, on s’entendait bien. On se retrouvait dans un garage pour faire des bêtises, trouver des sous pour aider une petite danseuse adorable qui ressemblait à Shirley Temple, et puis les parents commerçants n’avaient pas le temps de s’occuper de nous. Ils croyaient qu’on était en classe, mais je ne peux pas dire que l’école c’était tellement mon truc (rires).

Vous dessiniez tout le temps ?

Oui, à Clermont-Ferrand, j’ai même participé à un concours de dessin qui avait lieu dans toutes les écoles de France. J’ai gagné une médaille et… une lettre de Pétain. (rires !) A partir de là, j’ai compris que le dessin serait important pour moi. C’était la guerre, avec ma tante nous sommes rentrées en zone occupée. A Paris, j’avais le cœur à l’envers de voir les croix gammées sur les drapeaux partout… Puis, j’ai volé un maillot de bain (pour aller à la piscine avec l’école, ndlr) et j’ai été arrêtée. Je n’ai pas voulu dire le nom de ma tante car j’avais honte. Alors j’ai inventé un nom et comme on ne savait pas qui j’étais, j’ai été envoyée à l’Assistance. Cela a pris un bon moment avant qu’on ne retrouve ma mère.

Vous avez été chez les bonnes sœurs aussi. L’une d’elle vous dit : « Si vous voulez descendre du singe, c’est votre problème, moi je préfère Adam et Eve… »

En plus elle ressemblait à un singe avec un museau tout velu, la pauvre ! J’étais dans le fond de la classe près du radiateur et je ne faisais rien d’autre qu’écrire ma vie avec des tas de dessins. J’ai beaucoup de respect pour les gens qui croient en Dieu, ça peut être utile. Mais moi, je suis vaccinée (rires).

Au début, de nombreuses femmes ont compté pour vous : votre mère, votre tante, Madeleine David…

Oui, j’ai eu affaire à des femmes supérieurement intelligentes et même chez les bonnes sœurs ! La Mère Supérieure de la Trappe était très bien. J’avais seize ans et je croyais que j’avais la vocation, mais elle a refusé : « Non, il faut que vous connaissiez la vie ». C’était drôlement intelligent de sa part. Et puis ensuite Madeleine David (qui tenait une galerie, ndlr) m’a aidée et beaucoup plus tard Hélène Lazareff à Elle, une sacrée femme et une grande patronne ! Hélène m’a ouvert des horizons fantastiques : les voyages, l’amitié avec Jacqueline Kennedy…

Vous avez fait pas mal de petits boulots ?

Vous avez fait pas mal de petits boulots ?

Vers dix-huit ans, je faisais tous les métiers possibles pour gagner des sous. J’étais ouvrière, j’ai été bobineuse en usine, j’ai fait des ménages, gardé des enfants… Je voulais vivre de mes dessins mais il n’y avait pratiquement pas de livres de jeunesse à l’époque. Il y avait le Père Castor, mais c’est tout.

Vous allez écouter de la poésie à la Maison de la Pensée française.

Oui. Comme disait Prévert avec son humour : « Ils ont trouvé le moyen de mettre la pensée en maison ! » Je rencontre là-bas Paul Eluard. Il m’a appris des tas choses, les écrivains, les poètes, il m’a fait lire Les Mille et une nuit, et puis il m’a dit « Je t’écrirai un texte. » Ce qu’il a fait plus tard avec Grain d’aile, puis avec L’enfant qui ne voulait pas grandir.

Vous tombez amoureuse de lui.

Ah oui, il était beau comme tout ! Il était libre, j’étais jeune, il avait une voix magnifique, rien que sa façon de me parler, m’enchantait. Il me fait découvrir des écrivains, la poésie… tout un monde.

Et Elsa Triolet vous demande de renoncer à Eluard ?

Et Elsa Triolet vous demande de renoncer à Eluard ?

C’est vrai que j’avais l’air d’avoir quatorze ans à cet âge-là. J’avais des socquettes et des petites jupes en coton que je fabriquais moi-même. Elsa Triolet trouvait que ça ne faisait pas bien dans le décor : « Paul est un homme d’un âge respectable et vous avez l’air d’une gamine Jacqueline, ce n’est pas bien pour le Parti. » Paul était furieux : «Mais de quoi je me mêle ? » Mais ceci dit, il en a tenu compte.

Vous êtes un dégât collatéral du parti communiste alors ?

Oui ! Après, il a épousé Dominique, elle avait dix ans de plus que moi, elle avait déjà une petite fille. Elle était divorcée, Paul était très âgé, à tout point de vue c’était mieux, même si ça m’a fait de la peine. A ce moment-là, c’était très bien car j’entrais chez Matisse. Mais j’écrivais tous les jours à Eluard. J’ai de très belles lettres de lui, certaines même avec des dessins.

Comment êtes-vous arrivée chez Matisse ?

Je lui avais écrit une lettre car je voulais savoir si c’était la peine que je m’acharne à vouloir dessiner, et il m’a engagé comme aide d’atelier. J’ai tout appris avec Matisse. J’étais passée très peu de temps par les Beaux-Arts, puis par l’école du grand affichiste Paul Colin. J’étais très intimidée car ce n’était pas du tout mon milieu. Il a formé Savignac, tous les grands affichistes de l’époque… C’était un type formidable. Mais je n’y suis pas restée longtemps non plus.

En quoi consistait votre travail à l’atelier ?

En quoi consistait votre travail à l’atelier ?

Matisse travaillait sur la Chapelle de Vence quand je suis entrée chez lui. J’ai d’abord posé. La Vierge, c’est moi ! Avec le visage en pointe (rires). J’ai posé aussi pour Le Chemin de croix avec un garçon qui descendait des montagnes et posait pour Jésus.

Comment était Matisse ?

Il était formidable. Très exigeant. Il était très fin, très cultivé. On travaillait beaucoup mais on avait facilement des fous rires, ce qui était très agréable. Comme il avait quatre-vingt ans-deux ans, il s’arrêtait un peu le midi pour faire une petite sieste mais moi j’avais toujours du travail. Il aimait aussi que je lui fasse une tisane à la badiane. Il se réveillait en donnant des grands coups de poings et il me disait où est ma badiane ? Alors je lui répondais : «maintenant elle est sur vos pieds et sur le chat ! » (rires) Pendant sa sieste, il avait toujours un œil à moitié ouvert, moi je passais les papiers en couleur avec des grandes brosses, je lui préparais les papiers, mais c’est lui qui découpait. J’épinglais sur le mur à sa demande, en opposant certaines couleurs. Il faisait des tas d’essais. On mettait un vert, après on essayait un violet. Je descendais de l’échelle, j’allais chercher du violet que j’épinglais, j’attendais et au bout d’un moment il me disait « Non, essayons plutôt un grenat ». Entre temps, il coupait, il fallait que je range bien les restes. Tout devait être laissé en ordre.

Que dessiniez-vous à l’époque ?

C’était du travail de Beaux-Arts, je dessinais d’après nature. Matisse me faisait dessiner des casseroles, des passoires, des louches pour apprendre à tourner les volumes. C’était pris sur mes heures de liberté. La nuit comme il dormait mal, il corrigeait, il barrait à grands traits : « Non, ça ne tourne pas assez, vous n’avez pas respecté les volumes, la lumière est mal placée… » Je n’avais plus qu’à recommencer. Je pouvais rester une semaine sur une louche ! Il était féroce (rires).

Matisse m’a appris qu’il n’y a rien de plus important que de travailler. Un jour, j’arrive habillée en dimanche, il me dit : « Où allez-vous comme ça ? – Je vais me distraire, c’est dimanche quand même ! » Il me répond « Vous distraire ? Vous en reviendrez mon petit, vous en reviendrez ! Sorti du travail, il n’y a rien d’intéressant ! » Et c’est vrai, avec le recul.

Comment rencontrez-vous Prévert ?

Comment rencontrez-vous Prévert ?

Matisse m’avait envoyée faire dédicacer un livre pour son fils chez les Prévert qui habitaient tout près, à Saint-Paul-de-Vence. On a tout de suite sympathisé et Jacques m’a dit : « Tu ne vas pas rester toujours chez Matisse ? » Je lui répondis que je voulais dessiner. « Eh bien, je t’écrirai un livre ! » On s’est tout de suite bien entendu car j’aimais beaucoup leur petite fille dont je me suis beaucoup occupée. Minette était très fragile, elle ne mangeait pas, il fallait beaucoup de patience. Dès que j’avais un peu de temps libre, j’allais chez les Prévert et puis après à Paris, partout, je me suis beaucoup occupée de Minette que j’aimais beaucoup et qui me le rendait bien, c’était une chaleureuse affection. Et maintenant c’est Eugénie, les petits-enfants de Prévert, sont comme mes petits-enfants.

Prévert vous ouvre des portes ?

Oui, il me donne des conseils de lecture. Jacques était très érudit, il connaissait tous les auteurs contemporains… il m’a énormément appris. Grain d’aile est mon premier livre avec Paul, puis avec Jacques je publie L’opéra de la lune. A l’époque ce n’était pas chez Gallimard, c’était aux Presses de la Cité où j’ai fait une petite collection pour la jeunesse. Puis j’ai rencontré Druon, grâce à Edmonde Charles-Roux, qui venait faire des interviews pour Vogue. De fil en aiguille, j’ai enchaîné les rencontres.

Comment expliquez-vous cela ?

Comment expliquez-vous cela ?

C’est un concours de circonstances. Disons que j’ai su utiliser les choses quand elles arrivaient. Jacques avait arrangé un déjeuner avec Hélène Lazareff et je suis entrée à Elle. En 1961, le couple Kennedy qui était tellement beau était à Paris, j’ai proposé à Hélène : « Donne-moi des pages, je vais faire un carnet pour les enfants qui sont restés à la Maison-Blanche ». Elle m’a dit «Vendu ! » alors je travaillais la nuit. Finalement le Président Kennedy a écrit pour acheter les dessins originaux pour sa famille – lesquels sont maintenant au musée Kennedy, à Boston -. Comme Hélène avait vécu aux Etats-Unis, elle savait comment fonctionnaient les Américains et m’a conseillé de les leur offrir. J’ai été invitée à la Maison-Blanche, tous les journaux ont parlé de la petite Française qui venait avec ses dessins sous le bras, tu parles ! (rires) Après j’ai eu une commande de McCall’s magazine pour suivre les voyages de Jacky Kennedy en Inde et au Pakistan. J’ai une lettre de la Maison-Blanche, qui me demandait d’être détachée pour tous ses voyages, et j’aurai continué ainsi s’il n’y avait pas eu le drame de Dallas.

Vous avez beaucoup voyagé ?

Vous avez beaucoup voyagé ?

J’ai suivi le voyage du général de Gaulle en Amérique latine. Quatre semaines en Amérique du Sud pour rencontrer les Français qui vivaient à l’étranger. Je suis revenue, j’étais devenue gaulliste ! Il donnait des fêtes, c’était pour magnifier la France, pour faire connaître l’importance de la France et l’affection du chef d’état pour les pays étrangers.

J’ai aussi couvert le voyage du Pape Paul VI en Terre Sainte. Ici c’est l’original (Jacqueline désigne un grand tableau au-dessus de son canapé, ndrl). Il est composé d’encre, d’aquarelle et de gouache, je mélange toujours les techniques. A l’époque, Jacques Prévert s’est foutu de moi alors il n’a fait une clownerie : il avait mis dans mon carton à dessin une photo de Pie XII encadrée, un plumeau sur la tête, peinturé, avec ces mots « Avec ma bénédiction » signé Prévert.

Vous multipliez les rencontres : Queneau, Doisneau…

Girodias m’avait emmené voir Queneau qui voulait faire illustrer Zazie dans le métro pour les Etats-Unis. C’est paru là-bas, jamais en France. Queneau était plein d’humour, il était prof de Français dans un des plus grands lycées de Neuilly où Girodias avait été élève quand il était gamin. C’était un type très subtil avec un français très châtié mais de temps en temps, il parlait un autre français, des mots à lui. Par exemple, en voyant mes esquisses, il a dit « Ce sont des sortes de croquis et de bobards… » C’est pour ça que je l’ai utilisé pour mon titre ! Dans la bande de Girodias et Savignac, il y avait aussi Doisneau. Il était plein d’humour, attentif et toujours enthousiaste. Il aimait venir ici, à l’atelier, car il y avait des tas de gamins dans la cour et il aimait les enfants qui lui disaient bonjour.

Vous deviez détonner avec votre parler des faubourgs !

Ah ! Ca provient de l’époque où je travaillais à l’usine, les copains parlaient comme ça, alors je voulais faire comme eux. Je parlais toujours avec l’argot et la gouaille des faubourgs alors quand je disais que j’étais née à Versailles, Prévert se marrait et me disait : « Précise bien que c’est sur le paillasson du château ! » (rires).

Vous avez une anecdote assez cocasse avec Eluard

C’était l’époque où les surréalistes faisaient des tas de trucs drôles. Ils avaient conçu un livre avec un sein en plastique encastré dans la couverture et c’était Eluard qui était allé dédouaner la caisse. Les douaniers voulaient l’ouvrir pour vérifier que le produit correspondait bien. Donc ils ont ouvert la caisse et quand ils ont soulevé les planches, tous les petits seins roses en plastiques qui étaient compressés ont été éjectés sur le pont. Cela faisait rigoler les marins qui essayaient de les rattraper et de les rentrer dans la caisse.

Vous dessinez encore tous les jours ?

Presque. Je ne me suis jamais arrêtée à vrai dire. Cet été, je vais faire de la peinture à l’huile, ensuite je prépare un livre pour le prix de l’Académie de gravure des Beaux-Arts. J’ai obtenu le droit de faire cinquante exemplaires d’une version luxe de Grain d’Aile. Ce sera pour 2015. Et ce sera complètement différent de l’originale. C’est ce qui est marrant, d’avoir différentes impressions d’un même texte.

Comment procédez-vous quand vous allez illustrer un livre ?

Comment procédez-vous quand vous allez illustrer un livre ?

Je suis enceinte. J’ai mon idée, je porte le texte et je me réveille souvent avec les images. Parfois ça vient du premier coup et il faut retoucher, parfois il y a plusieurs essais. Il y a une atmosphère à chaque fois dans un livre : une couleur, des images se dégagent déjà autour des mots, c’est donc assez facile à voir. Les mots sont des couleurs. Quand on a l’ambiance, il n’y a qu’à rentrer dedans et s’en servir pour utiliser la couleur qui sera la dominante du livre. Je fais mon projet au crayon et en général je mélange aquarelle et gouache.

Quels sont les peintres qui vous ont inspiré ?

J’apprécie beaucoup Balthus. Et j’ai beaucoup aimé Pablo car il avait un talent incroyable. J’ai là, la lettre qu’il m’a envoyée pour la naissance de ma fille (une colombe dessinée, ndlr). J’ai toujours gardé en tête ses bons conseils : « N’oublie pas que l’œil est une boule ». Il se référait beaucoup à l’anatomie. Malgré tous les trucs qu’il faisait complètement déconstruits, décousus, il avait sans arrêt en tête la notion de l’anatomie, de la construction du corps de l’animal, il restait très classique dans le fond. Il n’oubliait jamais les vraies proportions. J’ai beaucoup d’admiration pour Picasso, c’était vraiment un type épatant, Matisse aussi. Il y a tellement de peintres que j’aime, Odilon Redon par exemple.

Avec le recul, comment expliquez-vous votre parcours incroyable ?

Je n’ai rien provoqué. Mais je n’étais pas vilaine à regarder : voyez, la photo que Man Ray a fait de moi quand j’avais vingt ans ! Paul m’avait emmenée faire cette photo. J’étais assez jolie, un peu naïve, un peu gentille, j’aimais dessiner et j’étais attirée par ce milieu-là, les choses se sont faites grâce aux rencontres de la vie. J’ai eu beaucoup de chance, en étant partie de rien du tout, d’avoir été si gâtée.

Je crois que l’enfance c’est quand même très important. Si je me suis tellement accrochée pour le travail, c’est que j’avais eu une enfance tellement dure que j’étais contente de m’épanouir dans ce que j’aimais. Si j’avais été plus gâtée dans ma jeunesse, je ne me serais peut-être pas autant accrochée. Mais je voulais absolument me faire ma place. L’enfance assez dure finalement, ce n’est pas si mauvais. Encore faut-il avoir la résistance de traverser ces moments-là. Je ne suis pas pour trop gâter les enfants. Ils ont besoin d’avoir des envies, de vouloir quelque chose. Si on a tout, après on ne veut plus rien.

Pourquoi avez-vous concentré tout votre travail sur les enfants ?

Pourquoi avez-vous concentré tout votre travail sur les enfants ?

Je ne voulais pas spécialement travailler pour les enfants, c’est venu comme ça. J’ai fait également une grande carrière en vendant des cartons de tapisserie. D’ailleurs, je n’ai jamais fait une vraie différence entre les enfants et les adultes. On trace une frontière entre les âges, mais il n’y a pas de frontière. Les enfants doivent tout savoir, on ne doit rien leur cacher, c’est ça la vie ! Ils viennent au monde, ils ont les pulsions, ils ont les désirs, ils ont les envies et ce n’est pas la peine de leur raconter des salades et d’envelopper ça avec du papier de soie, non ! J’ai vu les vraies choses quand j’étais enfant. Pourquoi dire « jeunesse » ? Moi, je ne vois pas de grosses différences entre ce que je pensais étant enfant, ado ou maintenant. Il ne faut pas qu’il y ait de tabou. On a beaucoup parlé autour du livre Tous à poils ! Moi je trouve ça normal. On est tous pareils : on est plus grand, on est plus gros, on est plus petits… mais on est tous pareils. C’est encore très difficile, les gens n’arrivent à traverser certaines frontières collées à l’enfance : « C’est des trucs qu’on ne dit pas ! » Eh bien non, il n’y a rien qu’on ne dit pas.

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient faire ce métier ?

Il faut s’accrocher, il faut être sûr que l’on aime ça pour faire les sacrifices et les efforts nécessaires. La création jeunesse aujourd’hui est formidable. J’ai beaucoup d’admiration pour François Place. J’aime aussi James Prunier et Pef que je trouve très drôle. Joann Sfar a été pour moi un moteur pour ce livre car je suis partie d’une idée à lui : j’ai aimé la façon décousue dont il avait mis ses textes avec ses images. Il y a deux ans, j’ai décidé d’écrire ce livre. J’y ai travaillé nuit et jour. J’avais envie de raconter tout ça, la guerre, et les trucs que j’ai connus tout petite comme la gare d’Orsay où on arrivait en bateau-mouche, on prenait les bateaux à Suresnes et on remontait la Seine. Je voulais laisser une trace. Et je crois que je l’ai fait.

Vous n’avez finalement jamais vu votre père ?

Vous n’avez finalement jamais vu votre père ?

Non, c’était trop compliqué. C’était sûrement un homme assez fortuné, il était avocat. Ma mère ne me voulait pas, j’étais un peu un accident… tant mieux ! Au début elle n’aimait que ma sœur, mais à la fin, elle m’a dit : » J’ai rien compris, tu avais du talent comme moi – elle dessinait très bien – je ne t’ai pas assez aidée. » C’était très difficile pour une femme seule de tenir un commerce, avec la guerre etc…

Elle a eu une vie très dure et je ne peux pas lui en vouloir car elle m’a donné la vie, et moi la vie, je l’ai aimée ! Travailler pour s’amuser, ça m’a apporté beaucoup.

Une vie de crobards

Jacqueline Duhême

190 p. Gallimard 19,90 €

© portrait de Jacqueline Duhême : J. Sassier

[…] pour l'ensemble de son œuvre en 1998. Voir aussi un article de Jacques Desse et un article de l'Expresset aussi sur […]